Эта страница была автоматически переведена.

Одно дело - бороться с идеологией. Настоящий ответ - это превосходящая идеология. В Ко мы увидели демократию в действии и, в свете увиденного, посмотрели в лицо себе и своей нации. Это было личное и национальное покаяние. Многие из нас, немцев, настроенных против нацизма, совершили ошибку, возложив всю вину на Гитлера. В Ко мы поняли, что тоже несем ответственность. Отсутствие у нас позитивной идеологии способствовало возвышению Гитлера". (Барон Ганс Герварт фон Биттенфельд, из книги Гарт Лин, "Фрэнк Бухман. Жизнь", стр. 351)

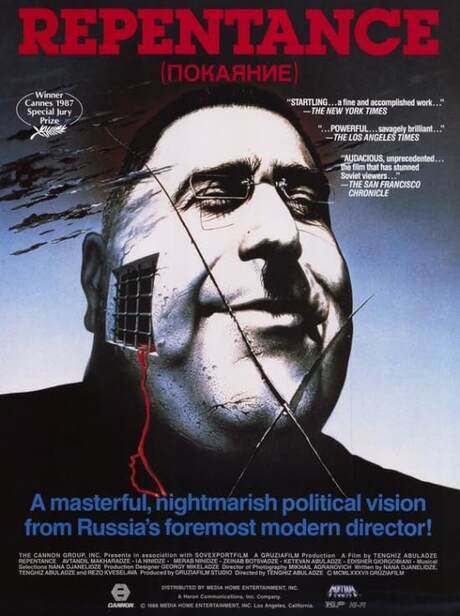

"Покаяние" Тенгиза Абуладзе стал одним из ключевых фильмов, вышедших на советские экраны в 1987 году - событие абсолютно революционное, само по себе ознаменовавшее переломный момент того периода. В нашей стране это ощущалось почти как "победа гуманизма над фашизмом". (Под "фашизмом" я понимаю государственную систему лжи и угнетения).

Во многом метафорически, но все же очень откровенно "Покаяние" раскрыло ужасы тирании и политических репрессий - тему, в значительной степени замалчиваемую в СССР уже более 20 лет, с момента отставки Хрущева.

Вкратце сюжет фильма таков. Дочь жертвы тиранического режима раз за разом выкапывает из могилы тело покойного диктатора и кладет его рядом с домом его семьи. В конце концов ее ловят, и во время судебного процесса мы шаг за шагом узнаем всю историю диктатуры в городе (в фильме тоталитарное государство аллегоризируется одним абстрактным грузинским городом). Внук диктатора, молодой человек не старше 18-19 лет, присутствующий на суде, глубоко тронут рассказом и ужасается поступку своего деда, но его родители отказываются подтвердить правдивость слов женщины. Ближе к концу фильма между мальчиком и его отцом разгорается жаркий спор. Видя, что отец отказывается признать правду, мальчик стреляет в себя из дедовского ружья - мощная метафора темного прошлого, убивающего будущее. Только после этого сын диктатора собственными руками выкапывает отца из могилы и сбрасывает тело с горы в пропасть.

Фильм "Покаяние" открыл новую эпоху в стране. За ним последовали сотни других фильмов, как художественных, так и документальных, каждый из которых по-своему раскрывал ужас массовых репрессий и унижение человеческого достоинства при сталинском режиме.

Совсем недавно я посмотрел фильм "Закон", снятый в 1992 году известным режиссером Владимиром Наумовым. Меня поразило его мощное и бескомпромиссное высказывание. Один из центральных персонажей, прокурор, в какой-то момент проявил малодушие и санкционировал арест своего друга, невиновного человека. После смерти Сталина этот друг, во многом благодаря усилиям прокурора, полностью оправдан. Однако его жизнь сломана, он живет под чужим именем и боится возвращаться в свою прежнюю квартиру. Прокурор навещает друга и признается в собственной трусости, но получает отказ в прощении. Охваченный безмерной виной, прокурор застреливается. И только после этой поразительной жертвы его друг обретает истинную сущность и может по-настоящему вернуться к жизни.

Не только фильмы - повести, романы, мемуары, посвященные травмам прошлого, заполнили советские книжные прилавки в конце 80-х - начале 90-х годов. Все это было очень нужно - народ должен был осознать свое прошлое. Люди должны были узнать о преступлениях, совершенных их отцами, - или признать свою вину. Жертвы режима должны были добиться справедливости.

Конечной целью этого болезненного, но катарсического опыта должно было стать пробуждение индивидуальной и коллективной совести в советских людях и побуждение их к строительству лучшей страны. "Никогда больше!" - таков был подразумеваемый лозунг российской "кампании исторической правды".

К сожалению, эта кампания в основном провалилась. Причин тому было много, и о некоторых из них я рассказывал в одном из предыдущих блогов. Однако одной из важных причин может быть отсутствие ясной альтернативы темному прошлому. В те годы через кино и литературу на поверхность выходили жестокость системы, нечестность и коррупция во всех сферах, предательство и трусость среди друзей и членов семьи, а главное - разделение общества на обиженных и обидчиков. Не имея никакой позитивной идеологии, большинство людей предпочитают либо отрицать, либо забыть все травмы прошлого, в то время как другие предпочитают идентифицировать себя как жертвы.

Опасность кроется в обоих вариантах. Жертвы не могут нести ответственность за преступления. Те, кто выбирает забвение, отвергают любую ответственность, поскольку преступлений не существует. В любом случае не происходит ни серьезной переработки грехов, ни рождения новой конструктивной идеологии.

Западная Германия после 1945 года могла бы пойти по схожему сценарию. Денацификация (предполагавшая, в частности, показ всем немцам фильмов о преступлениях нацистов), разрушенные города, демонтированная промышленность и нехватка продовольствия могли бы привести к тому, что Западная Германия вновь стала бы милитаристским националистическим государством. Но несколько важных факторов изменили ее судьбу, и один из них, на мой взгляд, является решающим.

"Самый большой грешник может стать самым большим святым". Эта истина, о которой должен помнить каждый из нас, иногда забывается. К счастью, нашлись люди, которые вспомнили о ней после 1945 года. Приведенную выше цитату я взял из биографии Фрэнка Бакмана, написанной Гартом Лином, который цитирует телеграмму, отправленную Бакманом Максу Бладеку, немецкому коммунисту, который в какой-то момент решил присоединиться к Моральному перевооружению (MRA). Однажды, подстрекаемый своими не очень порядочными коллегами, Бладек сильно напился и вел себя на публике неуважительно. Придя в себя, он почувствовал такой глубокий стыд, что написал Бухману письмо о том, что собирается покинуть MRA, чтобы не запятнать ее репутацию. Любящий ответ Бухмана, в котором выражалась "вера в нового Макса", вывел Блэдека из отчаяния и вернул к жизни.

Популярно заблуждение, что прощение подразумевает закрытие глаз на проступки или преуменьшение их масштабов. Но давайте проясним: Бакман не говорил, что пьянство и хулиганство - это не так уж плохо, в конце концов. Его послание заключалось в том, что, как бы глубоко ни упал его друг, у него есть потенциал подняться снова.

Когда французский хор пел "Es Muss Alles Anders Werden", приветствуя немецких делегатов в 1947 году в Ко, смысл заключался в том, что немцы как люди все еще могут выбрать новую жизнь и в конечном итоге (возможно) быть прощенными.

Когда Конрад Аденауэр, послевоенный канцлер Германии, который в 1944 году едва избежал смерти от рук нацистов, вовлекал свой народ в работу по восстановлению, его послание заключалось не в том, что он забыл или преуменьшает значение совершенных преступлений, а в том, что он верил в потенциальное воскресение своих бывших врагов. Воскрешение не гарантировано, но возможно.

Работа таких выдающихся людей, как Ирен Лор и сотни других волонтеров MRA в Германии и Франции, а также усилия церквей, общая стратегия европейских политиков, направленная на примирение и интеграцию, - все это создало среду, которая не только способствовала личному и национальному покаянию, но и предлагала превосходную идеологию надежды для всех. Это то, чего так не хватало позднему СССР и постсоветской России.

Осознать грехи своей страны и покаяться - это жизненно важно для построения другого общества. Но помимо злого прошлого и убогого настоящего, необходима какая-то позитивная идея.

Если когда-нибудь история даст нам еще один шанс, мы снова должны будем призвать нашу нацию к покаянию. Но, что не менее важно, мы должны быть готовы к прощению. (Самоубийство "плохих парней" - это не выход, в конце концов).

Елена Шварц, Москва